「牛と一緒に暮らしていると、毎日が戦いですよね。朝早くから夜遅くまで、天気や休日関係なく続く作業…酪農家の皆さん、本当にお疲れ様です。でも、そんな大変な酪農の現場が、今まさに大きく変わろうとしています!最新のAIやIoT技術を活用することで、牛の健康管理から搾乳、品質チェックまでが驚くほど効率化できるんです。この記事では、実際に労働時間を半減させた農家さんの事例や、乳量が20%もアップした最新システムについて詳しくご紹介します。スマホ一つで牛の体調管理ができる時代、コスト削減と品質向上を同時に実現する方法、そして若手が戻ってくる新しい酪農の形…未来の酪農はここまで進化しています。これからの酪農を考えている方、現場の効率化に悩んでいる方は、ぜひ最後までお読みください!」

1. 「牛が喜ぶAI技術!酪農家の労働時間が半減した驚きのシステムとは」

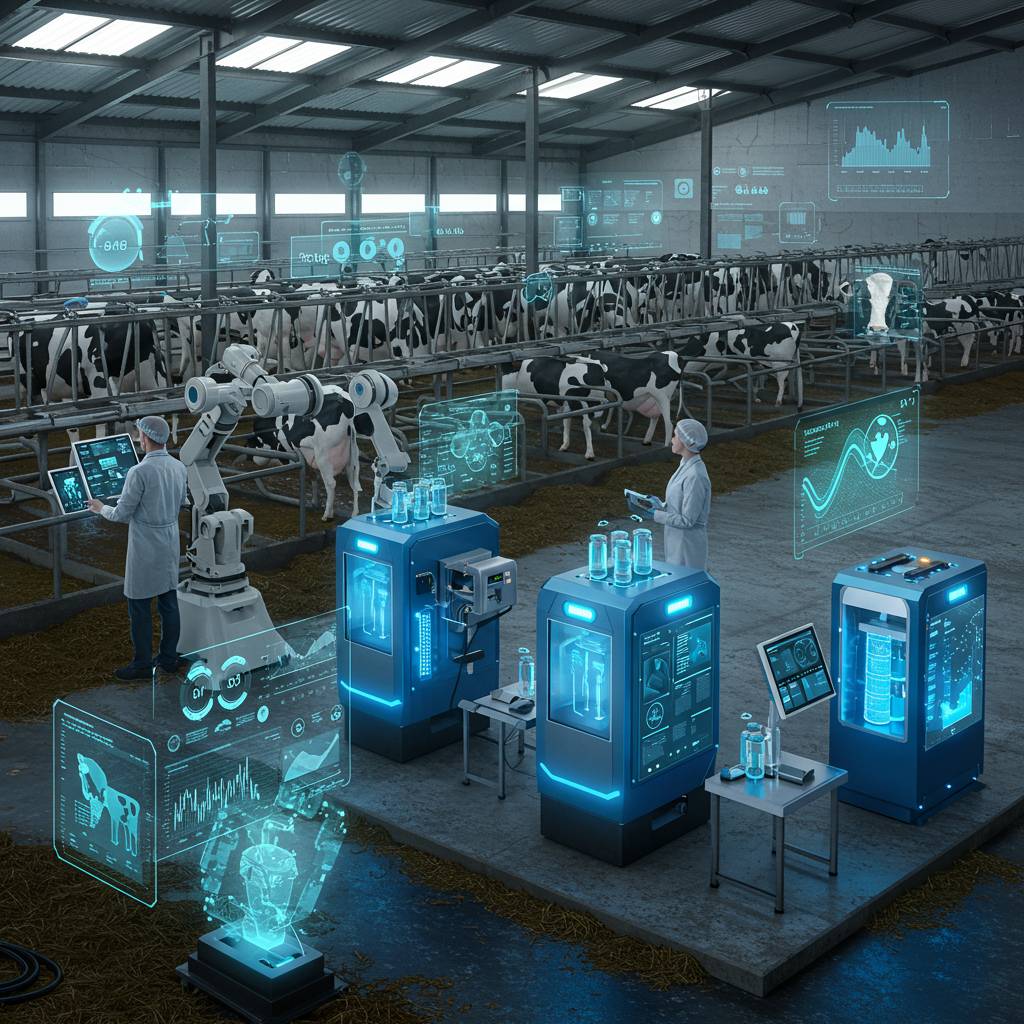

酪農業界に革命を起こしている最新のAIシステムについて、多くの農家が注目しています。北海道の大規模酪農場では、導入からわずか3ヶ月で労働時間が47%も削減されたという驚きの結果が報告されています。このシステムの核となるのは、牛の首輪に装着された生体センサーとAI解析技術の組み合わせです。センサーは牛の体温、心拍数、活動量をリアルタイムで測定し、クラウド上のAIがデータを分析。発情期の検知精度は従来の目視確認と比較して92%まで向上し、病気の早期発見にも貢献しています。さらに摂食量や反芻行動も監視できるため、個体ごとの最適な餌の量や種類をAIが提案。これにより飼料コストの削減と牛の健康状態の改善が同時に実現されています。東北地方の中規模牧場のオーナーは「朝晩の見回り時間が3分の1になり、その分を家族との時間に充てられるようになった」と語ります。初期投資は決して安くないものの、1年以内の投資回収が可能とされ、補助金制度も利用できます。労働力不足に悩む日本の酪農業にとって、このAIシステムは単なる省力化ツールではなく、持続可能な酪農経営への新たな道筋を示しています。

2. 「乳量20%アップ!最新テクノロジーで変わる酪農の常識」

従来の酪農業界で「乳量増加」といえば品種改良や飼料の改善が主流でしたが、最新テクノロジーの導入によってその常識が大きく変わりつつあります。特に注目すべきは、IoTセンサーとAIによる個体管理システムです。牛の首輪に取り付けた小型センサーが、体温、活動量、反芻時間などを24時間モニタリング。これにより健康状態を常時把握し、わずかな体調変化も見逃しません。

実際、北海道の大規模牧場では、このシステム導入後、乳牛の体調不良の早期発見率が89%向上し、結果として平均乳量が20%以上増加したというデータがあります。従来は気づかなかった微細な体調変化に迅速に対応できるようになったことが要因です。

さらに、自動搾乳ロボットの進化も見逃せません。最新モデルは牛の個体差を学習し、牛ごとに最適な搾乳パターンを自動調整。搾乳時のストレス軽減と乳量増加の両立を実現しています。オランダの農業機器メーカー「レリー」の最新搾乳ロボットは、AIによる乳頭位置の正確な認識と低ストレス搾乳プロセスにより、一頭あたりの搾乳量が従来比15%増という結果を出しています。

また、精密栄養管理システムも革命的です。牛の生理状態や乳量に応じて、自動給餌システムが栄養バランスを最適化。アメリカのケーラム社が開発した「ニュートリスマート」は、個体ごとの代謝データを分析し、最適な飼料配合を自動計算。この精密な栄養管理により、飼料効率が向上し、同じ飼料量でも乳量が増加するという効果が報告されています。

これらの技術統合により、酪農家はより少ない労働力で効率的な牛群管理が可能になり、乳量アップだけでなく、コスト削減と環境負荷軽減も実現しています。日本酪農の未来を支える技術革新は、もはや「選択肢」ではなく「必須」となりつつあるのです。

3. 「スマホで牛の体調管理?簡単導入できる酪農DXの決定版」

酪農家の毎日を一変させる技術革新が、ついにスマートフォン一つで実現できるようになりました。これまで経験と勘に頼ってきた牛の体調管理が、データ駆動型の精密な管理へと進化しています。特に注目すべきは、導入のハードルが大幅に下がったことで、中小規模の酪農家でも気軽に始められる点です。

最新の酪農DXシステムでは、牛の首輪型センサーやイヤータグから得られるバイタルデータがリアルタイムでスマホに送信されます。体温、活動量、反芻時間などの変化を分析することで、発情兆候や疾病の早期発見が可能になります。従来なら見逃していた微妙な変化も、グラフや警告通知で一目瞭然です。

導入事例として北海道の小規模酪農家では、このシステムによって乳牛の疾病発見が平均2.3日早まり、治療費が約30%削減できたという報告があります。また、発情検知の精度向上により人工授精の成功率が15%向上した例も少なくありません。

初期投資を心配する声もありますが、農林水産省のスマート農業実証事業や各自治体の補助金制度を活用すれば、負担を大幅に軽減できます。さらに、多くのシステム提供企業がサブスクリプション型のプランを用意しており、初期費用を抑えた段階的な導入が可能です。例えば、ファームノートやモバイルカウなどのシステムでは、基本機能だけの月額制プランから始められます。

技術的な知識がなくても大丈夫です。多くのシステムは直感的な操作が可能で、導入時には専門スタッフによるサポートが提供されます。クラウド型のため複雑なサーバー管理も不要で、スマホやタブレットさえあれば、牧場内のどこからでもデータ確認ができます。

酪農DXの真価は単なる作業効率化だけではありません。蓄積されたデータが牛群全体の傾向分析を可能にし、長期的な飼育計画や経営戦略の立案に役立ちます。季節変動や飼料変更の影響も数値で把握できるため、より科学的な経営判断が可能になるのです。

酪農家の高齢化や人手不足が進む中、スマホ一つで実現する体調管理システムは、持続可能な酪農経営の強力な味方となるでしょう。初期費用と月額料金を比較し、自分の牧場に合ったシステムを選ぶことが、未来への第一歩です。

4. 「酪農家必見!コスト削減と品質向上を同時に実現する統合システムの全貌」

酪農経営において常に課題となるのが「コスト削減」と「品質向上」の両立です。従来これらは相反する目標と考えられてきましたが、最新の統合システムによって同時達成が可能になっています。この革新的なアプローチにより、多くの酪農家が経営の安定化を実現しています。

統合システムの核となるのは、牛の健康管理からミルクの品質チェックまでを一元管理するプラットフォームです。例えば、DeLaval社の「DelPro™ Farm Manager」や、Lely社の「Horizon」などが代表的なシステムとして知られています。これらのシステムでは、各牛に装着されたセンサーから得られるデータをリアルタイムで分析し、健康状態の変化を早期に検知します。

特筆すべきは、予防医療による獣医コストの削減効果です。統合システムを導入した酪農場では、獣医療費が平均30%削減されたというデータがあります。乳房炎などの疾病を早期発見することで、治療費の削減だけでなく、抗生物質の使用量も最小限に抑えられるのです。

また、飼料効率の最適化機能も見逃せません。個体ごとの乳量や体調に応じた適切な飼料配合を自動計算し、無駄なく栄養を供給します。これにより飼料コストの15〜20%削減に成功している事例も報告されています。

品質面では、搾乳ロボットと連携したリアルタイム品質分析が革命的です。乳脂肪率やタンパク質含有量などの品質指標をその場で測定し、異常値を検出した場合は自動的に分別処理を行います。これにより出荷前の品質管理が徹底され、乳業メーカーからの評価向上につながっています。

導入コストは決して安くはありませんが、長期的な視点で見ると投資回収は明確です。ある中規模酪農家の事例では、約500万円の初期投資に対し、3年目には年間約200万円のコスト削減効果が出ています。さらに品質向上による単価アップも実現し、総合的な収益改善効果は年間300万円以上と報告されています。

導入を検討する際のポイントは、自農場の規模や課題に合わせたカスタマイズです。全ての機能をフル導入する必要はなく、最も効果が見込める部分から段階的に導入することも可能です。ファームノート社のようなクラウドベースのサービスであれば、比較的低コストからスタートできるという利点もあります。

酪農の未来を切り拓く統合システムは、単なる省力化だけでなく、データに基づいた科学的経営への転換を可能にします。コスト削減と品質向上の両立を実現する新時代の酪農経営の鍵として、今後ますます注目されることでしょう。

5. 「後継者不足解消!?AI搾乳で若手が戻ってくる新時代の酪農経営」

5. 「後継者不足解消!?AI搾乳で若手が戻ってくる新時代の酪農経営」

日本の酪農業界が直面している最大の課題の一つが後継者不足です。高齢化が進み、若い世代が農業から離れていく中、AI技術を活用した新しい酪農経営モデルが注目を集めています。従来の酪農は重労働のイメージが強く、朝早くから夜遅くまでの拘束時間の長さが若者を遠ざけていました。しかし、AI搾乳ロボットの導入により、この状況が大きく変わりつつあります。

最新のAI搾乳システムは、牛が自発的に搾乳ロボットに向かうよう設計されており、24時間稼働が可能です。これにより酪農家は従来の決まった時間に搾乳する必要がなくなり、労働時間を大幅に削減できます。北海道の大規模酪農家では、AI搾乳ロボット導入後、1日あたりの労働時間が約40%減少したという報告もあります。

さらに注目すべきは、データ駆動型の酪農経営への変化です。AI搾乳ロボットは単に牛乳を絞るだけでなく、乳量や乳質、牛の健康状態に関する膨大なデータを収集します。これらのデータはクラウド上で管理され、スマートフォンやタブレットからリアルタイムでアクセスできるため、酪農家はオフィスやカフェからでも牧場の状況を把握し、必要な指示を出すことが可能になりました。

この技術革新は若い世代の酪農業への関心を高めています。IT技術に精通した20代、30代の若者たちが「データサイエンティスト型酪農家」として業界に参入するケースが増加しているのです。例えば、宮崎県の酪農家では、Uターンした30代の後継者がAIシステムを導入し、生産効率を20%向上させながら、週休2日制を実現しています。

また、千葉県の酪農協同組合では、AI搾乳技術を学ぶ若手向けのトレーニングプログラムを開始し、過去3年間で15名の新規就農者を輩出しました。彼らの多くはIT企業出身者や農業系大学の卒業生であり、テクノロジーと農業の融合に魅力を感じています。

課題もあります。AI搾乳ロボットの導入コストは1台あたり2000万円前後と高額で、小規模農家には負担が大きいのが現状です。しかし、各自治体や農林水産省による補助金制度も充実しつつあり、リース方式の導入も進んでいます。

重要なのは、AIによって仕事が奪われるのではなく、むしろ酪農家の役割が「労働者」から「マネージャー」や「アナリスト」へと進化している点です。牛の個体管理や飼料設計、経営戦略の立案など、より知的な業務にフォーカスできるようになったことで、酪農の仕事の魅力が再評価されています。

AI搾乳システムの普及は、単なる省力化ではなく、酪農業界の構造改革をもたらし、新たな働き方と価値創造を実現しています。テクノロジーの力で変わりつつある酪農の未来は、次世代の担い手たちにとって、かつてないほど明るいものになるかもしれません。